遺留分制度とは、相続財産の一定の割合について、一定の相続人に対し、その相続を保障する制度です。

遺留分制度とは、相続財産の一定の割合について、一定の相続人に対し、その相続を保障する制度です。

たとえば、あなたが次男だったとして、あなたの父親が亡くなり、あなたが相続人となったとしましょう。ところが、父親の遺言書が発見され、そこには「全財産を長男に譲る」という内容の遺言がなされていました。あなたはどうすればいいでしょうか。

この点、遺産となる財産は、もともと父親である被相続人の財産ですから、本来、被相続人が自由に処分することができるはずです。そのため被相続人は、生前はもちろんのこと、自分が亡くなった後の財産をどうするかについても遺言をすることによって自由に決めることができるのが原則です。これに従えばあなたは遺産を 何一つ取得できないということになりそうです。

しかし、相続には、残された遺族の生活の保障や遺産の形成に貢献した相続人へのいわば持分の清算という相続人の利益を図る意味もあります。そこで、このような相続人と被相続人の利益のバランスを取るために、遺産のうちの一定割合については、被相続人の自由な処分に歯止めをかけることとしたのです。

したがって、この場合あなたは自己の遺留分を主張することができます。

遺留分を有する相続人を遺留分権利者といいます。

遺留分を有する相続人を遺留分権利者といいます。

①配偶者(夫、妻)

②子および子の代襲相続人(子がすでに死亡している場合の孫など)

③直系尊属(父母、祖父母など)

が、遺留分権利者であり、兄弟姉妹は遺留分権利者ではありません。

したがって、たとえば、あなたの兄が亡くなり、相続人が兄の妻と弟であるあなただけだった場合は、あなたには遺留分がありません。

したがって、あなたの兄が「全財産を妻に譲る」といった遺言をした場合、遺留分を主張することはできません。

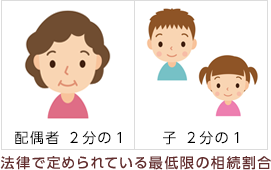

原則、法定相続分の2分の1ですが、直系尊属しか相続人がいない場合は法定相続分の3分の1が個別的な遺留分の割合となります。

原則、法定相続分の2分の1ですが、直系尊属しか相続人がいない場合は法定相続分の3分の1が個別的な遺留分の割合となります。

ここで問題となるのが、「全財産を長男に譲る」といった場合の「全財産」とは何を意味するかです。

被相続人の全財産ですから、遺産総額であると考えて良いのが原則となります。しかし、遺留分を主張する場合は、現に存在する遺産のみならず、相続開始前1年間つまり、被相続人が死亡する1年以内になされた贈与、また、それ以前の贈与でも遺留分権利者に損害を与えることを知ってなした贈与や特別受益にあたるような贈与は遺産総額に含めることになります。

したがって、あなたが、遺留分を主張する際には、そのような贈与がなかったかを調査する必要があります。

しかし、特別受益にあたるかなどの判断は専門的知識を要するので、ご自身で判断することはなかなか難しいことです。

(1)遺留分侵害額請求権とは

被相続人が遺留分を侵害するような贈与などを行った場合に、贈与などを受けた者に対して、自己の遺留分を主張する権利を遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)といいます。従来は、「遺留分減殺請求権」でしたが、相続法改正に伴い、「遺留分侵害額請求権」に変わりました。

2019年7月1日が施行日ですので、同日以降に開始した相続に関しては、遺留分侵害額請求の制度が適用されます。

なお、施行前に相続が開始した場合には、遺留分減殺請求の制度が適用されます。

(2)遺留分減殺請求権との違い

従来の遺留分減殺請求の制度の下では、贈与や遺贈を受けた財産そのものを返還するという「現物返還」が原則で、金銭での支払いは例外的な位置付けでした。

すなわち、例えば、不動産の贈与や遺贈によって遺留分が侵害され、遺留分減殺請求権を行使した場合、その不動産そのものが返還される(その結果、当該不動産は遺留分減殺請求権を行使した者と行使された者との共有になる)というのが原則でした。

しかし、「現物返還」の原則の下では、共有をめぐる紛争が生じるなどの不都合があったことから、「現物返還」ではなく、遺留分侵害額請求という「金銭請求」に一本化されることになりました。

そのため、遺留分侵害額請求の制度の下では、不動産の贈与や遺贈によって遺留分が侵害されたとしても、不動産そのものが返還されるのではなく、金銭の支払いがなされることになります。もっとも、金銭の支払いをすべき者が直ちに金銭を準備できない事態も想定されますので、その場合には、裁判所に対し、支払いにつき期限の許与(支払いの猶予)を求めることが可能です。

短期消滅時効

遺留分侵害額(減殺)請求権は、相続が開始したこと及び遺留分を侵害するような贈与などがあったことを遺留分権利者が知ってから1年で時効により消滅してしまいます。

遺留分侵害額(減殺)請求権の行使方法

このように非常に短期間で消滅してしまう権利なので、この権利を行使するためには、必ずしも訴訟などの裁判手続による必要はなく、遺留分侵害額(減殺)請求権行使の意思表示をすれば足りるとされています。実務上、内容証明郵便などで遺留分侵害額(減殺)請求権行使の意思表示するのが一般的です。このような内容証明の作成も弁護士に依頼することができます。

遺留分に相当する遺産の取得方法

「遺留分侵害額(減殺)請求権行使の相手との協議」

このように遺留分侵害額(減殺)請求権の行使によって遺留分を取り戻すわけですが、これだけでは現実に遺産を取得したことにはなりません。そこでまず、遺留分侵害額(減殺)請求権の相手と協議をする必要があります。

相手が協議に応じ合意に至れば、その合意に従って遺産を取得することになります。

「協議がまとまらない場合(調停・訴訟)」

相手が協議に応じなかったり、協議に応じても合意に至らなかった場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用することで解決を図ることになります。

調停で話し合いがつかなかった場合、調停は不成立となります。遺産分割とは異なり、審判手続きには移行せず手続きは終了となります。

このような場合、今度は地方裁判所に訴訟を提起して解決を図ることになります(家庭裁判所ではありませんので注意が必要です。)。訴訟の途中で和解することもありますが、和解できなければ判決によって決着がつけられます。